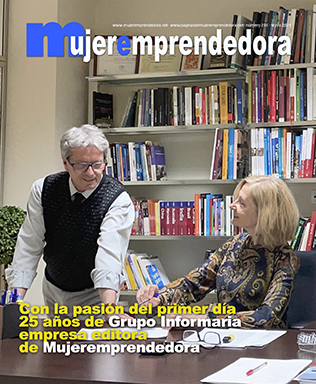

Las mujeres en la sociedad del conocimiento: una revisión del estado de la cuestión

Sociedad de la Información es una expresión que toma fuerza en la última década del siglo XX y que está vinculada a nuevos escenarios donde las tecnologías de la información (con internet como base) cobran especial relevancia en el acceso, el intercambio o el tratamiento de datos. La UNESCO adopta el término “sociedad del conocimiento” a finales de los años noventa al destacar que existe una dimensión que va más allá del ámbito económico y que afecta a nuevas formas de entender las relaciones personales y sociales.

Así pues, la ciudadanía desde hace más de dos décadas dispone de maneras diferentes de gestionar su vida cotidiana habiéndose configurado un entorno marcado por la exuberancia informativa y la omnipresencia de instrumentos y herramientas (de dispositivos móviles). Un entorno marcado por la muldireccionalidad, la asincronía o la flexibilidad en los patrones y flujos comunicativos que afecta a ámbitos muy concretos de esa vida cotidiana: la salud, la educación, la política, el empleo o la amistad.

Señala Serrano-Puche (2014) en un incisivo artículo, que vivimos en la sociedad de la superabundancia informativa, lo que supone grandes beneficios personales grupales y sociales, aunque conlleva algunos efectos secundarios. Unos costes que oscilan entre la “sobrecarga cognitiva” y la “obesidad informativa”. Una década antes, Valenzuela Martínez, Alfageme & Solano (2000), reflexionan sobre los puntos fuertes y débiles de una sociedad donde el acceso y el consumo de información a través de los medios determina y modula el tipo de ciudadanía que se es. De la misma manera, recogen y explican el significado de ser cognitivamente rico o cognitivamente pobre.

En ese espacio de convivencia y desarrollo, ¿mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades?, ¿gestionan de la misma manera esa sobrecarga cognitiva? ¿se tiene que seguir hablando de “brecha digital de género”?

En diciembre de 2007, Monserrat Boix denunciaba la persistencia de una brecha digital de género sostenida en la multidiscriminación por: a) Razones económicas; b) Razones de edad y c) Razones geográficas.

Esta experta señala, entre otras cuestiones porque realiza un análisis en profundidad, que las mujeres tienen menos ingresos que los hombres en nuestro país y ello se convierte en un problema para el pago del servicio telemático. A la vez, tiene un papel importante la edad porque las mujeres mayores parten de una resistencia inicial por desconocimiento del medio y la técnica, lo cual les crea una especie de inseguridad que tienen que romper, seguramente con ayuda. También es determinante la zona geográfica. Las mujeres del mundo rural, en muchos casos, tienen problemas de conexión unidos a problemas de formación académica y cultural que les resta opciones. Boix, además de describir los problemas, adelanta propuestas. Algunas tan básicas como incumplidas por quienes tienen el deber de ponerlas en marcha; por ejemplo, que la normativa se aplique. Insta, pues, a los poderes estatales, autonómicos y municipales a que sean consecuentes.

Pero también señala a la propia ciudadanía, y en particular a las mujeres, invitando a que se haga una conveniente autocrítica y se cree verdadera conciencia de las ventajas del uso de las TIC.

Cecilia Castaño y su equipo presentan en 2011 un extenso e intenso informe sobre la brecha digital de género en España. De los datos y del análisis de los mismos que ofrecen, extraemos algunos puntos que nos resultan significativos:

- En el uso de dispositivos móviles, a nivel estatal existe una brecha de 0,3 puntos.

- En el uso de ordenadores, a nivel estatal existe una brecha de 6,1 puntos.

- En el uso de internet, a nivel estatal existe una brecha digital de 7,5 puntos.

Nuestra comunidad autónoma tiene unos indicadores prometedores. No existe brecha en el uso de dispositivos móviles y tiene un punto menos que la media nacional en el uso de ordenadores e internet. Son Extremadura y Galicia las comunidades donde más diferencias de uso entre hombre y mujeres se produce. En cualquier caso, la reflexión sigue haciendo falta y es lo que debe hacernos pensar como sociedad de progreso que somos y que queremos seguir siendo.

Trinidad Núñez Domínguez

Profesora Titular de Universidad. Imparte docencia en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y pertenece al Grupo de Investigación en medios, imágenes y relatos audiovisuales para el cambio social.